Sébastien Berlendis est lyonnais et enseigne la philosophie. De la photographie, il est passé progressivement à l’écriture et vient de sortir Des saisons adolescentes, récits libres qui sont autant d’instantanés de cette période insaisissable et éphémère mais pourtant cruciale dans la construction de chacun. Et l’on se prend à ce jeu proposé à une classe de lycéens, écrire le souvenir que l’on aimerait conserver si l’on perdait la mémoire. C’est alors une invitation à un voyage intime, de la Sicile à la Croix-Rousse en passant par Lisbonne, Tanger ou Saint Brieuc où l’on croise Tous les garçons et les filles de leur âge comme Lise, Mehdi ou Martin qui mettent en scène des polaroids impressionnistes, sensationnels, commotionnels. Et l’on surprend alors des histoires de famille, de fratrie, des histoires d’amour, de désir « délaissant les grands axes pour la contre allée » pour quelques fantaisies fugaces et frêles, mais aussi des traumas matriciels qui font quitter l’enfance parfois brutalement. L’adolescence comme un rayon vert, ce tout dernier rayon que l’on ne reverra plus ou comme ces images que l’on crée en regardant le soleil entre ses doigts. La petite musique de l’écriture de Sébastien Berlendis et de ses complices en appelait forcément une autre, les incontournables de l’auteur que l’on vous laisse découvrir ci-dessous ainsi que l’incipit de cet incandescent ouvrage.

C’est un après-midi de mai dans un lycée de la périphérie lyonnaise. C’est un jour de fête. Depuis des semaines, les élèves réservent une partie de leurs heures libres à imaginer les déguisements, travailler les chorégraphies, définir les choix de musiques, inventer ce qui les rendra singuliers.

La veille, nous avons poursuivi un cours sur la question du temps, de sa possible maîtrise, de sa mémoire aussi. Une question qui à première vue, en raison de leur âge et comme ils l’affirment en chœur, semble éloignée de leurs préoccupations premières.

Nous avons étudié un texte à la lisière de la philosophie et de la littérature. Pour expliquer notre rapport au temps, notre désir de le tenir, l’auteur prenait l’exemple de la photographie. L’image, écrit-il, ne se contente pas de cadrer un visage, un corps, elle n’enferme pas seulement un espace, un paysage, une chambre, elle cadre un temps, éternise un moment.

L’heure se termine, je demande aux élèves sans préciser la raison, d’apporter pour le lendemain, outre leurs déguisements, leurs plus beaux papiers.

C’est un après-midi de mai et comme je le pressentais, personne n’est disposé à suivre un cours de philosophie. L’excitation de la fête anime tous les corps, délie toutes les langues, j’attends le silence, je prends la parole, j’évoque un texte argentin récemment mis en scène au théâtre. Je raconte l’histoire de ce jeune garçon qui perd la mémoire. Bientôt il ne pourra garder qu’un seul souvenir qu’il peut néanmoins choisir. Je propose aux élèves de se mettre à la place du jeune garçon et d’écrire sur leurs plus beaux papiers le souvenir qu’ils souhaiteraient conserver.

Très vite, la fête du matin s’éloigne, la demande provoque affolement, perplexité, enthousiasme. Je précise que le travail n’est pas obligatoire, je fais quelques remarques quant à la forme espérée, j’impose une écriture au présent. Alors que ses camarades ont déjà quitté la salle, une élève traîne, s’approche du bureau et me demande d’écrire également.

L’Italie et l’écriture

Le lien avec l’Italie a précédé l’écriture mais l’acte d’écrire est né avec l’Italie. Le lien avec l’Italie, je le dois à mon grand-père paternel. C’est lui qui m’a raconté l’histoire des miens, leur origine lombarde, l’arrivée et l’installation en France dans le petit village de Laroque de Fa, dans la région des Corbières et des châteaux Cathares. Le récit de mon grand-père allait être complété, au début de l’été 2010, par la découverte, dans le bureau de mon père, de lettres et de cartes écrites en Italien. Mon grand-père ignorait ou avait oublié ces papiers qui avaient pourtant été rédigés par son père, ses oncles et tantes. Ces lettres et ces cartes faisaient apparaître des noms, des lieux, des adresses qui m’étaient inconnus et dessinaient un parcours dans le Nord lombard de l’Italie, autour du petit village de Bracca, à une vingtaine de kilomètres de Bergame, au-dessus de la ville thermale de San Pellegrino Terme. Après cette découverte, je décidais de me rendre sur place, de refaire le trajet, et de photographier cet espace, ces routes originelles pourrait-on dire. Pendant presque trois semaines, j’ai accumulé les images, avec mon vieil appareil argentique, dans l’espoir de construire une série – la photographie étant le premier art que j’ai pratiqué de façon sérieuse. Pendant trois semaines, j’ai également tenu une journal de voyage. Faire cela n’était pas nouveau pour moi; en revanche, le caractère très détaillé de ce journal était inédit. Au retour de ce voyage, à la fin de l’été, j’ai eu l’idée de transformer les pages du journal en un roman possible. Ce premier manuscrit aura plusieurs vies, subira différents remaniements, passera quelques courtes années au fond d’un carton. Un autre texte le précédera, Une dernière fois la nuit, qui aura aussi pour cadre exclusif le Nord de l’Italie. Puis il refera surface pour être publié en 2014 sous le titre de L’autre pays. Depuis, l’Italie, de façon directe ou indirecte, irrigue chacun de mes livres.

La musique et l’écriture

Alors que j’écoute de la musique depuis toujours, et que j’achète des disques presque chaque semaine, elle a peu d’incidence dans mon acte d’écrire, elle n’est pas une influence évidente. Je viens de l’image, qu’elle soit cinématographique ou photographique, et c’est elle qui est décisive, c’est elle qui nourrit mon imaginaire, inspire la presque totalité des pages écrites. L’importance de l’image se perçoit notamment dans la construction très fragmentée de mes textes ; chaque fragment est comme une image photographique, un mini-métrage, et l’ensemble est monté à la manière d’un film. J’ai néanmoins souvent entendu ou lu que mes livres étaient très musicaux, et qu’ils pouvaient avoir la mélancolie solaire de certains tubes italiens – pas si sucrés – des années soixante. J’écris à voix haute – ce n’est pas très original, Flaubert faisait déjà cela, il gueulait, je me contente de murmurer – et que l’on puisse entendre une certaine musicalité dans ma prose me touche et m’importe. Je suis en effet très sensible à la manière dont un livre sonne. C’est ainsi que je juge si un fragment me semble valable ou pas : est-ce qu’il sonne bien. Bien qu’absente dans la mise en route d’un texte, la musique reste néanmoins très présente puisque certains de mes livres ont été mis en musique ; c’est le cas d’Une dernière fois la nuit par Jean-Sébastien Nouveau (Les Marquises) et de Revenir à Palerme par Fabio Viscogliosi. On me demande enfin assez fréquemment d’imaginer une bande son possible pour mes livres, en particulier pour le dernier, Des saisons adolescentes.

Bibliographie

- Des saisons adolescentes, Ed. Acte Sud

- Revenir à Palerme, Ed. Stock , collection « La forêt », 2018

- Maures, Ed. Stock , collection « La forêt », 2016

- L’autre pays, Ed. Stock, collection « La forêt », 2014

- Une dernière fois la nuit, Ed. Stock, collection « La forêt », 2013

- Caravane(s), livre photographique collectif, collection « Carnets », Ed. L’Erre de rien , 2014

En écoute avec Sébastien Berlendis

- Tindersticks – Jism

Je ne me souviens plus de la première fois que j’ai entendu la voix de Stuart Staples, une voix basse – qui gagnera en gravité au fil des ans -, au bord de trembler – c’est particulièrement vrai dans ce morceau -, une voix qui me rappelait celle de Ian Curtis, un des héros de mon adolescence. Les Tindersticks n’avaient pourtant pas grand chose à voir avec la nervosité désespérée de Joy Division. Mais les deux groupes anglais partageaient une mélancolie qui parlait au jeune étudiant que j’étais. J’aimais aussi cette lancinance un peu ivre du rythme des chansons, la petite dose de tragédie apportée par l’orchestration des cordes. Et les quelques mots que je pouvais comprendre, ici, « I need to taste her pain », répété deux fois au début du morceau. Les Tindersticks seront le premier groupe que j’irai voir seul en concert, à Lyon, dans ma ville d’adoption, un soir d’automne. Le groupe n’est pas encore connu, leur premier album n’est pas sorti en France, il joue dans une petite salle, nous devons être cinquante à l’écouter. Je me souviens du silence que Stuart Staples exigeait entre chaque titre, refusant tout applaudissement, et amplifiant par ce geste l’aura qui entourait déjà sa formation. Je ne cherche plus aujourd’hui à acquérir chaque ep introuvable du groupe – chose qui m’était habituelle lorsque j’étais étudiant -, je me contente de leurs albums et de chérir toujours la bande du très mystérieux Stuart Staples. - PJ Harvey – Rid of me

Cette même année, j’écoute de façon répétée le deuxième album de Polly Jean Harvey – j’aime écrire son nom en entier -, j’écoute en particulier ce morceau qui ouvre le disque et lui donne son nom. J’avais ignoré son premier album sorti un an auparavant. Sans doute étais-je trop jeune – à cet âge un an ça compte – pour cette musique à l’os et radicale. J’étais pourtant familier du travail de Steve Albini – le producteur de Rid of me -, je vénérais l’album In Utero de Nirvana, et le son du groupe de Seattle ne cherchait pas non plus à plaire, il était brutal et sans concession. Mais il y avait quelque chose de plus chez Polly Jean Harvey, une impudeur, un érotisme inédits pour moi, et ces deux phrases chantées, susurrées plutôt, d’une voix aiguë venaient confirmer cela. « Lick my legs I’m on fire / Lick my legs of desire ». Il y avait aussi dans la construction du morceau, c’est en tout cas ainsi que je l’entendais, l’idée d’une lente montée du désir. Il commençait dans le calme, la voix n’arrivait qu’au bout d’une minute, le chant se mêlait au souffle de la chanteuse avant que les guitares n’explosent et que la supplique « I beg you my darling » ne devienne rage. La beauté étrange de Polly Jean Harvey imposait une autre féminité, la puissance de sa voix dans un corps si frêle suscitait l’adoration, adoration décuplée lorsque la chanteuse montait seule sur scène, armée d’une guitare qui semblait plus grande qu’elle, et habitait l’espace comme nulle autre avant elle. - Lou Barlow – Survival

Plus jeune, il m’arrivait d’enregistrer ma voix sur mon vieux magnétophone à cassettes. J’essayais d’imiter avec plus ou moins de bonheur les voix très dissemblables de Morrissey et de Lou Barlow. J’écoutais les disques du chanteur américain avec son groupe Sebadoh, j’écoutais en particulier l’album Bakesale. La même année Lou Barlow compilait une vingtaine de morceaux enregistrés de façon très artisanale, sur un mode lo-fi. Les imperfections vocales, les grésillements de la bande, les bruits d’un magnéto, les faussetés et autres notes de guitare désaccordées étaient conservés et donnaient à l’ensemble une fragilité qui me parlait et, sur certains titres, me bouleversait. Sans doute existait-il aussi une part de romantisme dans ce goût pour les enregistrements de chambre, dans cette manière autarcique de créer avec trois fois rien. Alors j’appuyais sur la touche play de mon magnétophone, je devinais les paroles illisibles du livret ou les recopiais dans mon carnet, la première ligne disait « Nothing seems to please you ». - Sonic Youth – 100%

La première fois que j’ai acheté et écouté un disque de Sonic Youth, ce n’était pas Dirty, mais un album qui incarnait davantage le son caractéristique du groupe américain, un son éclaté, strident où les guitares ne craignaient pas de dissoner. Experimental Jet Set, Trash and No Star, tel était son titre, pour le moins difficile à retenir. Plutôt amoureux des disques des Smiths et de façon plus large, des groupes de pop anglaise pour garçon sensible, c’est avec Sonic Youth que j’entrais dans une musique plus revêche et abrasive. Et depuis, ma discothèque se trouve aimantée par ces deux bords, par ces deux lignes, une ligne claire, douce, mélodieuse, une autre davantage électrique, fracassée, et j’ignore ce qui peut les relier. Si je devais établir un classement des concerts mémorables, celui de Sonic Youth à Strasbourg, un jour de juin, avec mon ami d’enfance Fabien, ce concert occuperait, sans discussion, la première place. Je me souviens d’abord de la forte chaleur, de la jeunesse du public – je devais être le plus vieux et pourtant j’étais loin d’avoir trente ans. Je me rappelle l’arrivée du groupe sur scène, la seule phrase de Thurston Moore, We’re Sonic Youth from New-York City, quelque chose comme ça, rien de plus en tout cas. Une heure vingt de bruit blanc, les aiguilles dans le rouge, sans temps mort ni changement de guitare. Le concert avançait, je n’avais jamais ressenti une telle tension, jamais vu un tel soulèvement, le concert avançait et Thurston Moore demandait au service d’ordre de reculer, de laisser monter la jeunesse sur scène. Le groupe demeurait bien fidèle à son nom. - Cat Power – Water and air

Tension et jeunesse sonique encore avec le troisième album de Chan Marshall, auquel participait Steve Shelley le batteur de Sonic Youth. D’où venait ce disque cartonné et la révolte rentrée de cette jeune chanteuse américaine. Je l’ignorais mais les effets de son chant et de ses mots étaient comparables à ceux de Polly Jean Harvey. Et quel était ce désarroi, ce désespoir même qui inspiraient ses chansons d’amant noyé dans les eaux noires d’un fleuve, ses histoires de mort seule, d’air qui manque avec « the devil all around » répété à la fin du morceau. Là aussi des images d’un concert, dans une salle qui n’existe plus, me reviennent. La queue infinie sur le boulevard villeurbannais – il se disait dans la foule que le public venait pour Steve Shelley -, la silhouette de Chan Marshall de dos, accrochée à son micro et ne levant jamais les yeux vers nous. Elle ne souhaitait sans doute pas être là; pourtant, l’intensité de son interprétation laissait penser qu’elle ne pouvait pas être ailleurs. Mes élèves me demandent souvent pourquoi l’artiste crée, et je leur réponds tout aussi fréquemment et de manière trop définitive parce qu’il n’a pas le choix. J’ajoute que l’acte de création n’est pas toujours douloureux comme il semble l’être pour Chan Marshall, mais dans tous les cas il s’impose et se vit comme une nécessité. - Etienne Daho – Bleu comme toi

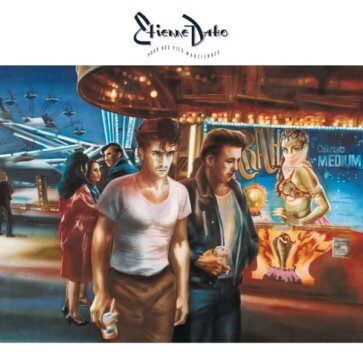

Ce n’est pas le morceau que je préfère d’Etienne Daho – j’aurais pu en effet choisir Le grand sommeil, Week-end à Rome, ou encre Duel au soleil – mais il me semble que c’est le premier que j’ai écouté dans mon adolescence. Et je crois aussi que Daho est l’artiste qui, de façon immédiate, me plonge dans ces années d’élans et de suspension, de légèreté et de tourments. Je retrouve chez lui ce que j’aime chez certains groupes anglais, The Smiths en tête, qui pratiquent une pop à la ligne claire. Une certaine délicatesse, une manière de faire surgir une émotion sans avoir besoin de l’appuyer par de grands effets. Et dans ce morceau en particulier j’entends un peu la guitare de Johnny Marr. Le rapprochement avec le groupe de Manchester me parait justifié car dans les deux cas – et je n’éprouve pas cela avec un autre groupe ou un autre artiste -, je suis gagné par une mélancolie de fin d’été, une mélancolie propre à la fin de l’adolescence ou à la jeunesse enfuie. Par ailleurs, le premier album de Morrissey et le quatrième d’Etienne Daho sortent tous deux en 1988 et sur le même label. Enfin, si l’influence de ces deux artistes dans mon écriture n’est pas directe, sans doute est-elle souterraine. Car, lorsque je dois décrire ma prose, je dis souvent que j’écris des morceaux, des fragments, des livres de fin d’été. - Depeche Mode – Never let me down again

Pour rester dans les années 80, je ne veux pas oublier le groupe de Basildon, et ce disque live au titre étrange, 101. Cet album est la captation du dernier et cent unième concert donné par la bande de Dave Gahan et de Martin Gore lors de leur tournée américaine. Je verrai dans la foulée le documentaire de D.A Pennabaker qui a suivi – là est la singularité du film – quelques fans pendant l’aventure américaine. Depeche Mode vend des millions de disques, sa musique synthétique est dans mes souvenirs moquée, certains parlent d’une musique trop commerciale et il est courant de lui préférer la noirceur de The Cure. Je ne ferai jamais la distinction entre les deux groupes, leur importance me semble égale, et les compositions et les mots de Martin Gore suffisamment étranges pour que l’on s’étonne de leur succès. Cet étonnement revient souvent dans le film de Pennabaker, dans les propos de chaque membre du groupe, dans le visage parfois déboussolé de Dave Gahan. Si j’écoute toujours les disques de Depeche Mode – il est avec The Cure le seul « gros » groupe à avoir résisté au passage du temps -, je n’avais jamais revu le documentaire avant le mois de janvier de cette année. Deux images, deux séquences me marquent à présent. La première surprend Dave Gahan et son amertume à la fin d’un concert. Le chanteur a vingt-six ans, il est épuisé, face caméra il dit à peu près cela, il dit que malgré le succès il était plus heureux à vingt ans lorsque il remplissait les rayons d’un supermarché. La deuxième image que je retiens est celle du dernier concert donné au stade Rose Bowl de Pasadena. Never let me down again se termine, Dave Gahan est agenouillé au bord de la scène, soixante dix mille personnes chantent en chœur, agitent les bras de gauche à droite, Dave Gahan regarde le spectacle, il n’en croit pas ses yeux, à ce moment son visage et son sourire d’enfant perdu me bouleversent. - The Stone Roses – I wanna be adored

L’Angleterre à nouveau et Manchester en particulier, cette ville qui réunit tant de groupes aimés, cette ville qui fera un jour l’objet d’un livre. Encore une fois, je suis trop jeune lorsque sort dans les bacs le premier disque des Stone Roses ; c’est pourtant celui-ci, éponyme, que je ne cesserai jamais d’écouter. Il y a dans la voix de Ian Brown tout ce que l’on peut aimer ou adorer chez tout nouveau groupe anglais : une morgue, une décontraction. A cela s’ajoute une manière lasse ou indolente de bouger. Mais ce que les nouveaux groupes anglais possèdent rarement, c’est le son de la guitare de John Squire, le riff inoubliable d’I wanna be adored. J’ai tellement écouté ce morceau, je l’ai tellement fait écouter également qu’il n’est pas nécessaire de remettre le disque sur la platine pour se souvenir de sa construction. D’abord, les bruits de trains, la rumeur d’une gare, puis la basse qui rappelle celle de Peter Hook, autre mancunien célèbre qui a produit le premier single du groupe ; la guitare arrive enfin, elle joue discrètement des arpèges carillonnants, avant de faire entendre, au moment où le batteur appuie ses frappes, son riff inoubliable. La phrase d’ouverture, « I don’t have to sell my soul » est répétée ad libitum, Ian Brown bouge la tête et nous avec lui. Il y avait dans ma ville lorsque j’étais étudiant de nombreux clubs qui ne programmaient que de la pop ou du rock indé. Les heures de la nuit tournaient, je finissais toujours par demander au DJ de passer le single des Stone Roses. Et lorsque survenait le riff de John Squire, mon corps se mettait en mouvement, ma timidité disparaissait. - Vic Chesnutt – Supernatural

Un nouvelle fois, je reviens à mes premières années d’études, Vic Chesnutt n’est pas le chanteur cabossé que j’ai le plus écouté, il n’est pas non plus celui que je préférais. Je vénérais davantage Bill Callahan et son groupe Smog ou Will Oldham jouant avec ses frères dans le groupe Palace. Alors pourquoi retenir l’homme d’Athens, découvert et sauvé par Michael Stipe le chanteur de R.E.M.. Parce que des trois il était le plus cabossé. Pour sa vie maudite et très vite écourtée. Pour la puissance et les maladresses de sa voix. Pour la beauté de son folk décharné qui me guidera vers tant d’autres groupes américains contemporains de ses disques ou plus anciens. Je sentais qu’il jouait sa vie, qu’il la brûlait aussi et cette mise en danger impressionnait le garçon sage que j’étais. Je me souviens enfin que c’est avec Vic Chesnutt et son album Drunk que je reprenais une pratique qui m’était habituelle pendant les années de lycée. Je me demande aujourd’hui ce que sont devenus les carnets dans lesquels je traduisais les paroles de mes chansons préférés. Je choisissais bien sûr les plus sombres, je tachais de les transformer en poèmes, et les offraient à des filles décontenancées par ce qu’elles lisaient. - Herman Düne – Take him back to New-York City

Avec le groupe des frères David-Ivar et André Herman Düne – Giant dont est extrait le titre choisi est le dernier album qu’ils enregistreront ensemble -, je fais un saut de dix ans par rapport aux artistes précédemment cités et je bascule dans les années 2000. Pourtant, il y a dans le son du groupe, dans la manière qu’ont les voix masculines et féminines de s’entremêler, dans l’orchestration légère et gracieuse des guitares, la mélancolie d’une trompette discrète, il y a là quelque chose qui me replonge en adolescence, à la fin de celle-ci exactement. La fin de l’adolescence, c’est, je crois, ce que raconte le disque, et ce morceau en particulier. David-Ivar raconte avec candeur, et une certaine naïveté, la nécessité absolue de l’être aimée, ici plus grande que « the light of the day », le désir de ne jamais la laisser, et la vie qui perd de son sens lorsqu’elle s’absente. Les amants sont chacun sur une des côtes des Etats-Unis, se retrouveront-ils, la chanson ne le dit pas, elle reste suspensive comme peut l’être ce moment de l’adolescence. Bien qu’enseignant la philosophie, j’ai d’abord un rapport sensible, voire sentimental à la création artistique, assez peu intellectuel. Et cette chanson m’émeut plus que toute autre car elle me rappelle une nuit d’hiver, une nuit longue et d’ivresse où j’embrassais pour la première fois la fille que j’aime.

-

Deleted video

-

PJ Harvey Rid of Me Live On The Tonight Show with Jay Leno (1993)

-

Lou Barlow - Survival

-

Sonic Youth - 100% (Official Music Video)

-

Cat Power - Water and Air

-

Etienne Daho - Bleu comme toi (Clip officiel)

-

Depeche Mode - Never Let Me Down Again (Official Video) (Heard on Episode 1 of The Last Of Us)

-

The Stone Roses - I Wanna Be Adored (Official Video)

-

Take Him Back to New York City

-

Vic Chesnutt-Supernatural